赤峰老区网

2024/12/09 浏览量: 作者:于天慧 来源:赤峰市革命老区建设促进会

1947年夏,中国人民解放战争进入历史的转折点——人民解放军开始由战略防御转入战略进攻。东北战场捷报频传,新解放城市和地区迅速扩大,解放区农村的土地改革广泛开展。与此同时,国民党统治区人民的爱国民主运动空前高涨,平、津、唐、锦、沈 乃至南方的上海等大中城市的进步青年学生,通过封锁线,源源不断地奔向共产党领导的东北解放区参加革命。为适应革命形势迅速发展的需要,1947年8月11 日,中共中央冀察热辽分局决定在赤峰创办冀察热辽联合大学,以担负培养训练革命干部的任务,为迎接全国解放革命高潮的到来做好干部准备。决定由中共中央冀察热辽分局宣传部长赵毅敏负责,和金起铣、王新华、徐懋庸、安波组成联大筹备委员会,赵毅敏任主任,徐懋庸为秘书长。

赵毅敏冀察热辽联合大学校长

(兼鲁迅艺术文学院首任院长)

冀察热辽联合大学,是由当时分散在本地区的3个教育、文化单位组成。 一是将原冀热辽建国学院改为冀察热辽联合大学(联大)行政学院;二是在热河军区胜利剧社改为冀察热辽文工团第一团的基础上成立联大鲁迅艺术文学院;三是把坚持在赤峰巴林左旗(林东)的内蒙古自治学院并入联大,它的名称和建制不变。

徐懋庸冀察热辽联合大学副校长 杜星垣冀察热辽联合大学教育长

联大校长由中共中央冀察热辽分局宣传部长赵毅敏兼任,原冀热辽建国学院院长徐懋庸任副校长,杜星垣为教育长。这时联大已调集一些干部,虽然校部机构尚未建立,归属的单位也没有集中,但从此实现了统一领导,使干部和人才更加集中,领导力量得到了加强,为办好学校、加速培训革命需要的各类干部创造了良好条件。

1947年9月,联大成立伊始,就在中共中央冀察热辽分局统一部署和领导下,全体师生参加了农村土地改革,分别在热中、热南、热东、辽西一带,发动农民,为废除农村封建土地剥削制度、支援人民解放战争而斗争。由徐懋庸带领的师生,统称为土改工作团北团,首先在建平县的一个区开展工作。10月间,由杜星垣和石锋率领的一批来自国统区的大专学生和原冀热辽建国学院的学员共200多人,经过长途跋涉,到达中共中央冀察热辽分局领导机关驻地热河省建西县五家子村,也分配到土改工作团参加土改工作。鲁迅艺术文学院和内蒙古自治学院两个学院都分别参加驻在地区的土改工作。从1947年9月至1948年6月,联大师生先后参加两期土改,地区分布在叶赤线的建平、宁城、凌源、叶柏寿、赤峰、赤西以及朝阳、羊山、锦义9个区域,帮助80多万贫苦农民分地分房翻了身。联大土改工作团为巩固后方、支援前线做出了很大贡献。土改结束后,全校师生分别集中在赤峰的王家店、水泉、双庙、新邱等地总结休整,并进行建党学习。

1948年8月,分散在热河农村的联大3个学院,集中到热河省宁城县,校部和行政学院驻地三十家子村,鲁迅艺术文学院和内蒙古自治学院分别设在与校部毗邻的那拉必流村和陶吐五家村。从此,学校从分散到相对集中,校长仍由中共中央冀察热辽分局宣传部长赵毅敏兼任,徐懋庸任副校长,杜星垣任教育长。各学院的主要领导人:行政学院院长石锋,教务主任王韦;鲁迅艺术文学院院长安波,教务长骆文,秘书长乔振民;内蒙古自治学院院长云泽(乌兰夫)兼,副院长金起铣,齐永存、左智先后为正副教育长,王松龄、汪士汉先后任教务主任。

1948年10月中旬,在伟大的辽沈战役中,解放了辽西重镇锦州,中共中央冀察热辽分局决定冀察热辽联合大学(联大)南迁锦州,同时决定内蒙古自治学院留在赤峰,脱离联大建制,学校增设教育学院,由教育长杜星垣兼院长,钟铮任教务主任。11月中旬,冀察热辽联合大学(联大)全校师生冒着塞外风寒,驰赴锦州新校址金屯北大营。师生自己动手,劳动建校,修整毁于战争的残破营房。12月初,学校正式开学,首批学员约3000余人。

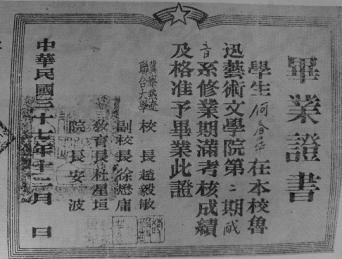

冀察热辽联合大学毕业证

冀察热辽联合大学(联大)迁锦州后,归中共中央东北局直接领导,由徐懋庸任校长,并任中共锦州市委委员。1949年3月下旬,中共中央东北局和中国人民解放军第四野战军电令,由徐懋庸率联大干部进关北平,组建南下工作团三分团,学生留下就地分配工作,宣布撤销联大。在联大入关前,鲁迅艺术文学院早在当年1月即由骆文、程云、吕西凡等带领文工团,随东北野战军进入天津市,配合城市接管工作,开展宣传文化活动,然后随军南下;之后,由戴言、江润民、李荣瑞带领一部分文工团去承德组建热河省文工团;由安波率鲁艺部分干部和学员到沈阳市,并入东北文协文工团。徐懋庸率联大先遣队数十人于4月初到达北平后,立即进行招收学员的准备工作。随后联大干部400余人于4月中旬离开锦州进入北平,与从部队抽调的干部一起,组成中国人民解放军第四野战军南下工作团第三分团的领导机关。由第四野战军调来的师长王明贵任分团长,徐懋庸为分团政治委员,赵黎平为副分团长,杜星垣为副政治委员,石锋为秘书长。下属一、三、四、 五共4个大队,大队和中队干部分别为部队和联大干部担任,有男女学员共4000余人。南下工作团学员经过短期教育和审查鉴定后,于8月初从北平出发南下,先后在河南省开封待命,然后进入武汉市。在武汉陆续完成学员的分配工作。

冀察热辽联合大学行政学院

1945 年,日寇投降前,冀热辽广大地区要培养教育干部,必须送到(北)平西游击根据地的“抗大”分校。当时敌人分割封锁非常严,交通十分不便,在送学员的路上,时常遭受敌人打击。为了避免这种损失,冀热辽军区自己办起了“抗大”式的教导团,以培养教育干部。

1945 年日寇投降后,教导团进入原热河省会承德,在承德市南营子日寇的一个兵营中办学。热河省委根据当时形势发展的需要,于当年10月,将冀热辽军区教导团改建成为“热河军政干部学校”,仍坚持“抗大”式的办学方针。1946年6月,热河军政干部学校改为冀热辽建国学院,由中共中央冀热辽分局领导。由于国民党反动派猖狂进攻,学院迁往隆化县,在农村搞“清算复仇”和执行中央“五四指示”,通过革命实践对学员进行教育。1946年9月,由于国民党第十三军的进攻,学院撤出隆化,转移到围场,经御道口进入多伦,与徐懋庸率领的承德联中在隆化农村演出《白毛女》的文教工作团合并。

当时生活非常艰苦,学员多数是青年学生、妇女和未成年人,背着背包长途行军。在从围场到多伦的途中,茫茫的大草原,荒无人烟,有时一日行军百里,每人只能发三四个土豆当饭吃,渴了就喝路边泉水。国民党的飞机早上7点钟便开始追着队伍轰炸,到天黑才停止。地面上有国民党的军队追击,还有土匪在路上拦截,交通工具又很简陋,只有原建国学院的两辆胶皮轱辘车,还有从老乡处租用的两个牛拉的板车和一头小毛驴。行军的队伍年纪最大的有60多岁,最小的才12岁(徐执提),还有一部分家属、孕妇和幼儿。队伍里大部分都是些经过严峻考验、锻炼的青年。到了多伦后不久就是中秋节,此时多伦已经进入寒冷季节,开始下雪,而队伍的成员大部分人还都穿着单衣。在这种情况下,晋察冀边区拨给一部分棉布、棉花,由几个从延安过来的老同志组织大家自己缝制棉衣、棉被。这段时间里遇到的困难是很多的,但大家的情绪是很稳定的,没有人动摇开小差,也没有闹情绪掉眼泪的,都表示要坚定地在徐懋庸带领下跟着共产党走。

1946年10月,接晋察冀中央局指示,冀热辽建国学院到赤峰,经乌丹抵林西。到林西后,全体师生忙着打茅草、买羊肉,收购牛粪(做燃料),每人发了几斤羊毛,用一根带钩的棍插在一个大土豆上,自捻毛线,自织毛裤、毛衣,准备用以抵御零下四十度的严寒。

同年 12 月,朱德总司令六十诞辰,学院里组织了庆祝晚会,在这个庆祝会上宣布建立中国新民主主义青年团。当时的青年党员都参加了建团工作。团的工作很活跃,发展了大批团员,在学习、劳动、土改等各项工作中起到了骨干作用。

1947年,我军进入反攻阶段。6月17日,建国学院由林西出发迁往赤峰。同年8月,中共中央冀察热辽分局决定创办冀察热辽联合大学,把热河建国学院并入冀察热辽联合大学,改称行政学院。不久,在中共中央冀察热辽分局统一部署下,师生下乡之后分赴建西、赤峰、赤西等地区参加土地改革。两期土改结束后,1948年5月下旬回到赤峰城内。后因国民党飞机轰炸,学院又疏散到城郊王家店,学员分驻水泉和双庙两村,进行土改总结和公开建党教育。同年8月迁到宁城县三十家子村,与联大其他两个学院集中一起,从此开始了较为正规的教学活动。年底锦州解放,行政学院随联大迁往锦州北大营。

行政学院先后分配了575人。有分配到林西公安局的杨凤阁、李文生等,分配到财贸战线的陈有为等,分配到教育战线的崔世珍等,分配到政府工作的张传忠、于国庆等,分配到内蒙古工作的宝老、孙俊卿、恩格、甲谋图、萨兰、乌云等,分配到新闻战线的丁洪等。

鲁迅艺术文学院

1945年8月,日本宣布无条件投降,从而结束了14年的浴血抗日战争。冀热辽地区八路军奉命挺进东北接收失地。冀热辽军区第十四军分区“胜利剧社”随舒行、李子光同志率领的部队从冀东蓟县邦均镇出发,经古北口进入承德。这是第一个到达冀热辽地区的革命文艺团体。第十四军分区的“胜利剧社”是1944 年8月在原冀东军分区十三团宣传队的基础上组建的。1945年9月,“胜利剧社”到达承德后接管了伪承德市国民会馆(电影院),改名“胜利剧场”,立即开始演出活动,为承德市民和驻军演出了话剧《一双鞋》和歌舞《八月十五》《霸王鞭》等节目,这是被敌伪统治14年后的承德市人民第一次看到抗战文艺节目。11 月7日,苏联十月革命节,首场演出《十月的歌》和《红军让我们翻了身》慰问苏军。11月底,安波、李劫夫、程云、莎莱、莎蕻、张凡(海默)、杜印、严正等人从延安来到承德,这是一批具有较高艺术造诣的同志。中共中央冀察热辽分局决定,这些人都到“胜利剧社 ”工作并改组原“胜利剧社 ”为“热河军区胜利剧社”。安波、骆文、李劫夫任正副社长,韩大伟、木可夫任正副协理员,郭介人、杜印任戏剧部正副主任,莎莱、达尼任音乐部正副主任,严正、程云任演出部正副主任,创作部由骆文兼任主任。“热河军区胜利剧社”建立后立即排演了《兄妹开荒》和《大家喜欢》。这是一次展示《在延安文艺座谈会上的讲话》方向的演出。连演 17 场,场场爆满。1946年新年期间在剧场和街头演出了新创作的节目,《解放年》《墙头草》《我认识了八路军》《推小车》《军民鼓舞》等。这些节目内容反映了热河解放前后的生活感情,有血泪,也有欢乐,群众感到非常亲切。5月,日本投降后的第一个春天,在热河省广大农村中普遍开展了减租减息斗争,“胜利剧社”参加了这一斗争。由安波、莎莱率领十几位同志到喀喇沁右旗,骆文、程云率领十几位同志到围场县参加减租减息斗争。经过减租减息斗争,初步发动了广大农民群众,为建立牢固的农村人民政权打下了基础,剧社的同志也经受了一次阶级斗争教育。6月减租减息运动结束,两队回承德。7月,国民党反动派彻底撕毁停战协议,大举进攻我承德,“胜利剧社”奉命撤往热河南部的兴隆县。奉冀热辽军区命令,“热河军区胜利剧社”改名为冀热辽军区文工团。冀热辽军区文工团在建昌县杨家杖子村渡过1947年元旦,骆文做了一年工作的总结。元旦过后,文工团向热北的林西进发。在行军途中,安波、程云、张凡等创作了大型歌剧《兵》,利用行军休息时间排练。3月抵达林西,为正在赤峰林西召开的冀察热辽地区党代会,首场演出了《兵》剧,深受代表们的赞许。4月,由程远昭、吕西凡率领的文工团也来到林西,演出了《白毛女》和《子弟兵和老百姓》。为了统一领导、协调工作,军区领导决定将两团合并建立冀察热辽文工团总部。安波任总团长,乔振民任政委,下属一团、二团两个团,组织机构不变。

安波鲁迅艺术文学院继任院长 骆文鲁迅艺术文学院教务长

6月,赤峰第二次解放,冀察热辽文工团也随军区领导机关迁往赤峰。同月,中共中央冀察热辽分局决定由冀察热辽文工一团为主创建一所艺术学院,培养文艺干部,由安波、吕西凡、莎燕、 孙式礼、张友明5同志负责筹建,定名为“冀察热辽鲁迅艺术文学院”。学院创办于赤峰六道街一个骡马大店。赵毅敏任院长,后由安波继任院长,骆文任教育长,7月为纪念音乐家洗星海,举办纪念会,演出《黄河大合唱》。会上冀察热辽军区表彰文工团为工农兵服务取得的成绩,为安波等9人记功。

1947年8月,中共中央冀察热辽分局决定成立冀察热辽联合大学,将鲁迅艺术文学院并入。这时,平津的一大批学生来到冀察热辽解放区,其中学文学艺术的学生分配到鲁迅艺术文学院。北平国立艺专教授高庄到学院任美术系主任,潘固任美术系教师,部分学生随土改工作团参加土地改革运动。年末,热河省第一期土改队集中总结后 又转到赤峰北大木头沟参加第二期土改。学院从赤峰迁往建西县新邱村。1948年1月,学院第一期学生在新邱上课。设文学系,骆文兼主任;音乐系,杜印、莎莱任正副主任; 美术系,高庄任主任;少艺班,陈星任主任。学员近百人。春节后,在学生中开展了政治审查。经过政治审查,开展了思想教育活动,学生政治觉悟大为提高。5月,第一期学员毕业,第二期学员进校学习。第二期学员近200人,学生分别来自承德、赤峰、朝阳等地,还有部队送来代培的文艺干部和冀东的学生大队。学院特地从蒙古族聚居地区招来一批蒙古族学员,他们后来都成了内蒙古自治区的文艺骨干。

鲁迅艺术文学院部分学员合影

1948年11月,冀察热辽联合大学迁到锦州,鲁迅艺术文学院干部和学员不断被派赴各地。鲁迅艺术文学院先后抽调骆文、程云等60余人组成文工团去天津,姚一青、戴言等20余人组成热河文工团去承德,同时组成南下文工团和锦州文工团。在安波、乔振民、严正等领导下,三期学员、少艺班进行学习。少艺班曾去葫芦岛为国民党巡洋舰“重庆号”起义官兵慰问演出,受到起义官兵欢迎。1949年4月,因解放战争发展的需要,鲁迅艺术文学院于8日宣布结束,学员提前结业,分配工作。由安波等50余人组成东北文工团去沈阳;以赵竞、张思恭为领导的一个文工团分配到中国人民解放军第四野战军南下工作团去北平。余下的几十人由乔振民等负责陆续安置。至此冀察热辽联合大学鲁迅艺术文学院胜利结束,它培养的文艺种子撒向祖国长城内外、大江南北,为祖国文艺建设做出了贡献。

内蒙古自治学院

1946年初,为给卓索图盟、昭乌达盟培养蒙古民族干部,由内蒙古自治运动联合会与中共中央冀热辽分局商定,在赤峰成立内蒙古自治学院,由热河省政府主办并解决办学经费。

1946年3月内蒙古自治学院成立师生合影

内蒙古自治学院于1946年3月15日正式开学,金起铣任院长,王松龄任教务主任,齐永存任教育长。教员有从延安来的汪士汉和李啸风,另有于乐图、图布分管院务。

乌兰夫同志亲手创建并兼任内蒙古自治学院院长

“四三”会议后,乌兰夫兼任院长,刘春、金起铣任副院长。1947年8月,中共中央冀察热辽分局决定,在赤峰成立冀察热辽联合大学,下设冀察热辽行政学院、内蒙古自治学院和鲁迅艺术文学院。内蒙古自治学院以“培养忠实为内蒙古人民解放事业服务,建设新民主主义内蒙古的各种人才为宗旨”。学院属短期培训班性质,学期为3—6个月,开始时只设行政部和中学部,学员约100多人,大多是从卓索图盟、昭乌达盟各旗动员来的蒙古族中小学生。

后来又增设了军事部,学员也有所增加。行政部主要培养党政工作干部;中学部则以学文化为主;军事部学员多是蒙汉联军和卓索图盟纵队的中下级军官。学院的课程主要有社会发展概论、社会科学概论、《中国革命与中国共产党》《新民主主义论》《论联合政府》、中国共产党的民族政策、国际国内时事政治等。根据当时形势的需要,学员除在校学习理论外,还参加工作组,分赴农村、牧区开展群众运动,参加减租减息和反霸斗争。

1947年内蒙古自治学院学员队伍

1946年10月,自治学院从赤峰撤到林东。学员增加到500余人。 1947年3月乌兰夫去乌兰浩特经过林东,到学院看望广大师生,并做了报告。1947年6月,赤峰第二次解放,学院迁回赤峰,留在林东的学校称为内蒙古自治学院分院;1949年2月,分院改为热河省立中学,后来改为林东一中。内蒙古自治政府成立后,自治学院迁往乌兰浩特,留下中学部,后来成为赤峰一中,即现在的赤峰蒙古族中学。内蒙古自治学院的成立,为内蒙古自治运动在赤峰地区的深入开展培养了骨干力量,也为中华人民共和国成立后内蒙古的革命和建设准备了干部。(于天慧)

参考文献:

著者:中共内蒙古自治区委员会党史和文献研究室著·《中国共产党内蒙古历史》·中共党史出版社·2021年12月第一版

著者:邓一民·《热河革命史》·北京艺术与科学电子出版社·2015年4月

著者:赤峰市革命老区建设促进会·《赤峰市革命老区发展史》·内蒙古人民出版社·2023年12月